Changements concernant les articles : La catégorie « science des couleurs » commencée sur ce site sera poursuivie sur le site ledlaire.fr où vous trouverez, notamment, un glossaire de la couleur. Les recherches que j'ai effectuées jusqu'à présent sont extrêmement...

Vocabulaire des couleurs : tonalité, pureté, intensité

Changements concernant les articles :

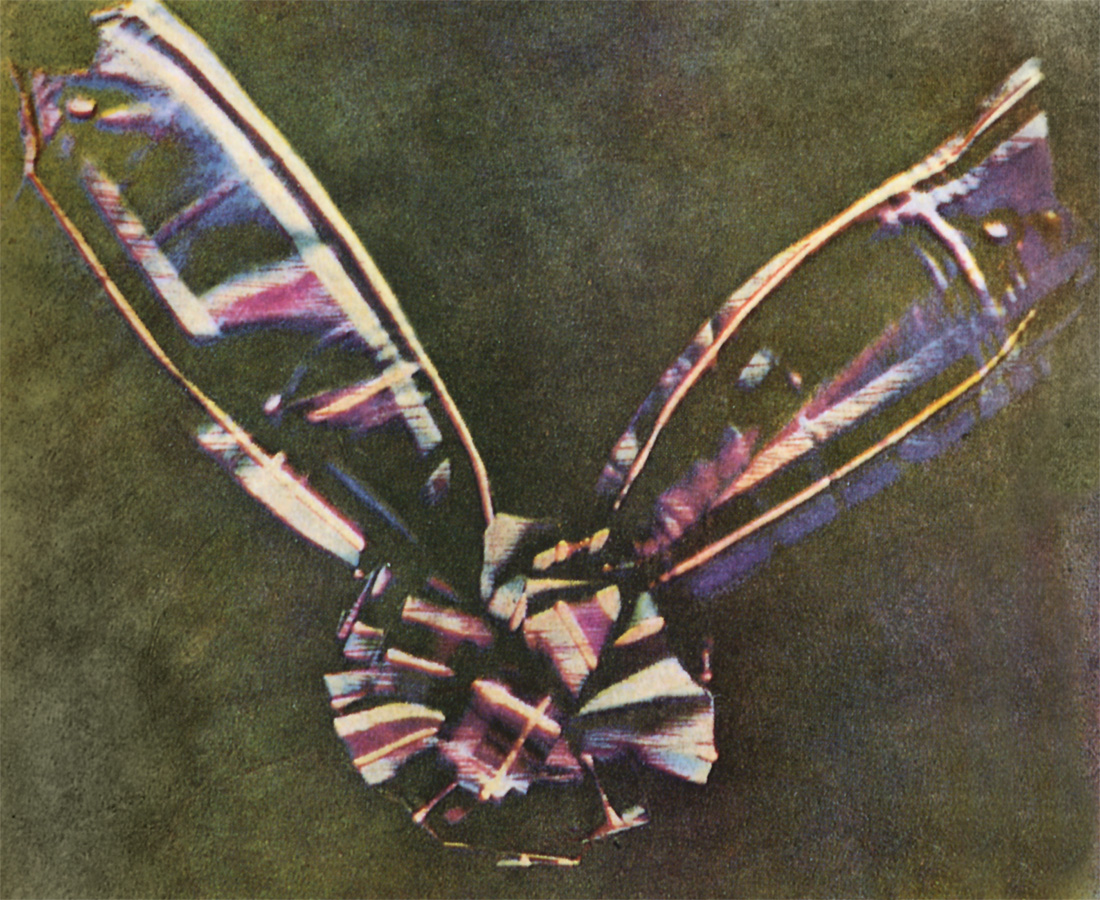

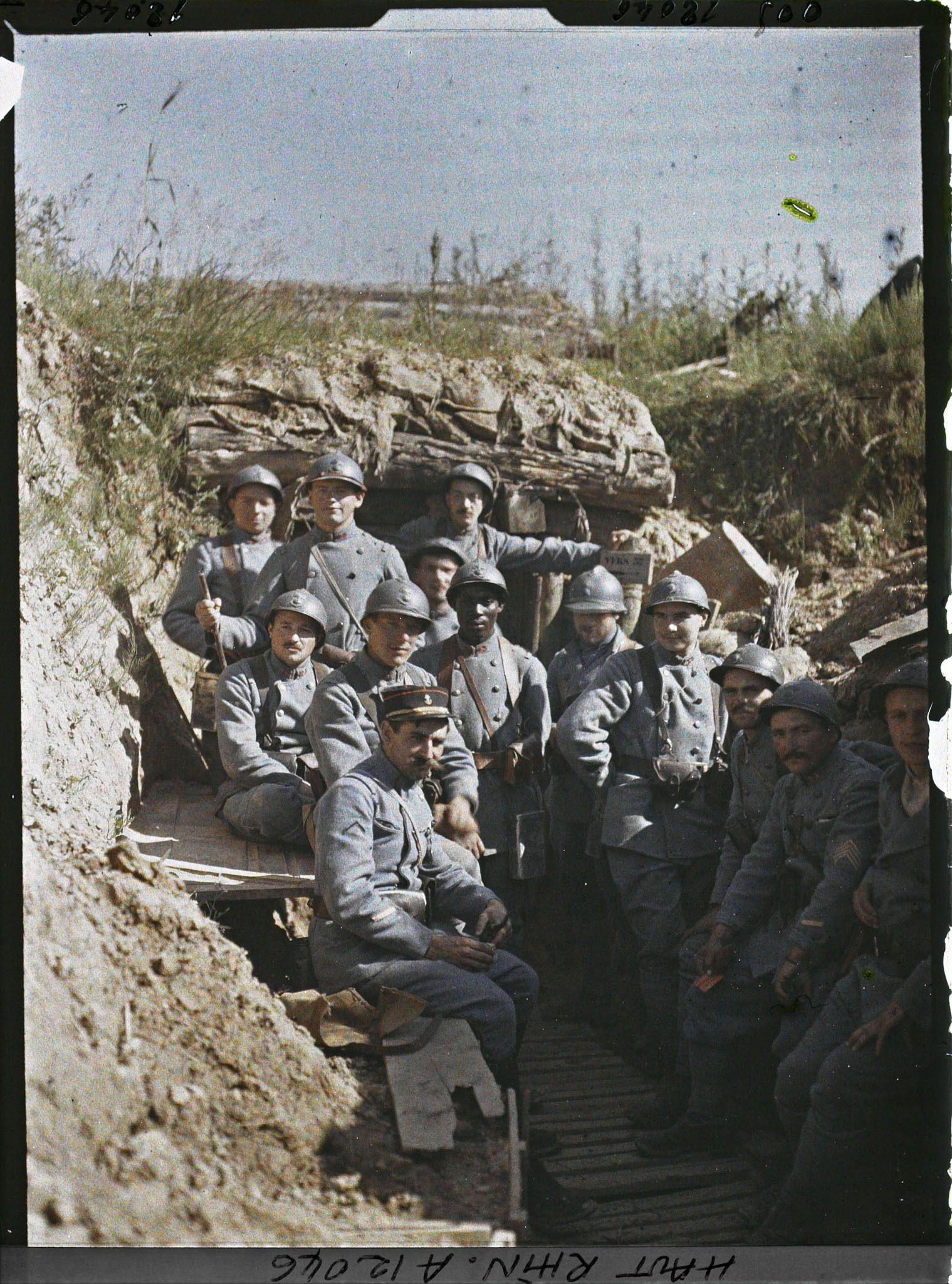

La catégorie « science des couleurs » commencée sur ce site sera poursuivie sur le site ledlaire.fr où vous trouverez, notamment, un glossaire de la couleur. Les recherches que j’ai effectuées jusqu’à présent sont extrêmement vastes et me montrent la polysémie des mots et l’immensité de l’histoire des idées qui concernent la couleur. Fidèle à mon travail d’étalonneur, il s’agira parfois de traiter du signal vidéo (ou de l’histoire de la couleur au cinéma) et du modèle moderne de la couleur. Mais j’aimerais aussi explorer d’autres savoirs, parfois acquis et conservés par tradition, pour mettre au clair notre manière d’en parler.

Les articles publiés sur scopeoclock.fr demeureront mais seront orientés technique et utilisation des outils comme la plupart d’entre eux à ce jour.

Merci de votre compréhension.

Charles Ledlaire.

Cet article est en cours de réécriture.

Merci de votre compréhension.

Cinématographiquement…

D’autres Articles

Vocabulaire des couleurs : tonalité, pureté, intensité

La synthèse du Orange, Vert, Violet

Changements concernant les articles : La catégorie « science des couleurs » commencée sur ce site sera poursuivie sur le site ledlaire.fr où vous trouverez, notamment, un glossaire de la couleur. Les recherches que j'ai effectuées jusqu'à présent sont extrêmement...

Commentaires récents